Отходы, образовавшиеся в процессе жизнедеятельности человека, называются твердыми коммунальными отходами (далее ТКО). Эти отходы имеют очень сложную структуру: остатки продуктов, предметы, использовавшиеся в быту и утратившие свои потребительские свойства, и т.д. Как говорится, «все в одном флаконе».

Кроме того, с точки зрения ФККО (федерального классификационного каталога отходов), практически все виды ТКО являются разнородными смесями различных компонентов. В связи с этим, необходимо знать морфологический состав отходов от населения, который предопределяет особенности сбора, сортировки, схему подготовки и переработки отходов.

Кроме того, с точки зрения ФККО (федерального классификационного каталога отходов), практически все виды ТКО являются разнородными смесями различных компонентов. В связи с этим, необходимо знать морфологический состав отходов от населения, который предопределяет особенности сбора, сортировки, схему подготовки и переработки отходов.

Что касается коммунальных отходов, то основная масса российских ТКО образуется в городах (городских поселениях). Анализ источников образования ТКО выявляет две основные группы: жилой фонд (ЖФ) и прочие объекты. Вклад ЖФ в поток ТКО определяющий: на его долю приходится до 70% от общей массы собираемых отходов, остальные 30% распределяются между прочими объектами городского хозяйства.

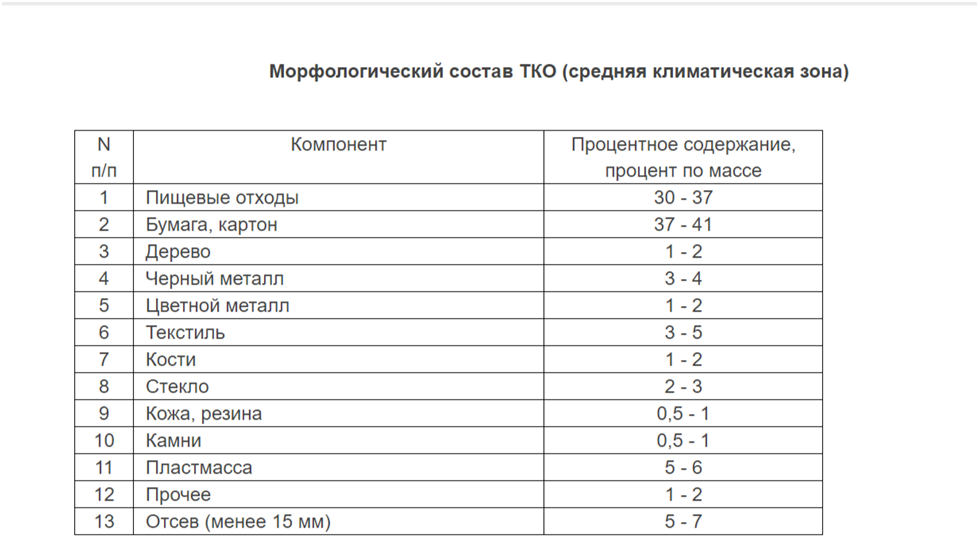

По данным информационно-технического справочника по наилучшим доступным технологиям ИТС-15-2021 «Утилизация и обезвреживание отходов (кроме термических способов)», введенного в действие 01.06.2022 приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22.12.2021 N 2964 «Об утверждении информационно-технического справочника по наилучшим доступным технологиям» «Утилизация и обезвреживание отходов (кроме термических способов)», усредненный морфологический состав ТКО в средней климатической зоне Российской Федерации представлен следующими компонентами (таблица 1):

По данным информационно-технического справочника по наилучшим доступным технологиям ИТС-15-2021 «Утилизация и обезвреживание отходов (кроме термических способов)», введенного в действие 01.06.2022 приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22.12.2021 N 2964 «Об утверждении информационно-технического справочника по наилучшим доступным технологиям» «Утилизация и обезвреживание отходов (кроме термических способов)», усредненный морфологический состав ТКО в средней климатической зоне Российской Федерации представлен следующими компонентами (таблица 1):

Таблица 1.

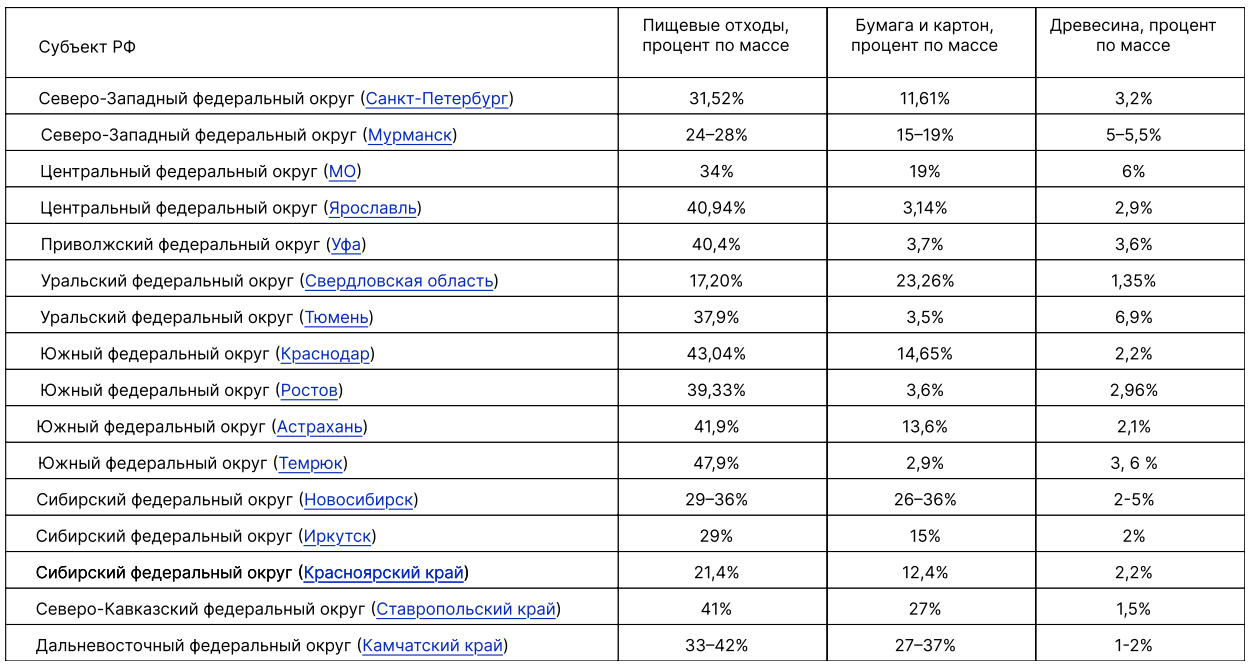

Важно отметить, что морфологический состав ТКО может различаться в зависимости от региона (таблица 2).

Таблица 2. Процентное содержание органических отходов (пищевые, бумага, древесина) по массе в общем потоке ТКО в разных регионах РФ

Как правило, в южных регионах органических отходов больше – 37-45% от общего объема ТКО, в северных меньше – 29-36%. Очевидно, что в зимний период содержание органики в мусорных баках минимально, а наибольшее ее количество образовывается в межсезонье.

Отрасль компостирования в РФ находится на стадии зарождения, и потому количество отходов, пригодных для компостирования, никто пока не считал. А ведь это ключевой вопрос: какая доля от общего потока ТКО подлежит компостированию или анаэробному сбраживанию с получением биогаза?

Из приведенного выше списка (Таблица 1) в компост теоретически можно отправить: пищевые отходы (30-37%), бумагу и картон (37-41%), дерево (1-2%), а также некоторые виды текстиля, кожи. Итого, около 70% всего объема ТКО возможно компостировать.

Конечно, не всю бумагу можно и нужно компостировать. С каждой переработкой исходное качество бумаги ухудшается, так как её целлюлозные волокна укорачиваются. «Некоторые виды бумаги, а точнее картона, можно перерабатывать до 8-12 раз. Количество циклов зависит от «износа» целлюлозных волокон: с каждым разом из-за механического и термического воздействия они становятся короче и жестче. В конце концов, волокна не смогут стать картоном с необходимой прочностью», — поясняет доцент кафедры охраны окружающей среды Пермского Политеха, кандидат технических наук Галина Ильиных.

Когда возможности для переработки будут исчерпаны, тогда такую бумагу или картон низкого качества можно использовать для компостирования, так как она является источником углерода.

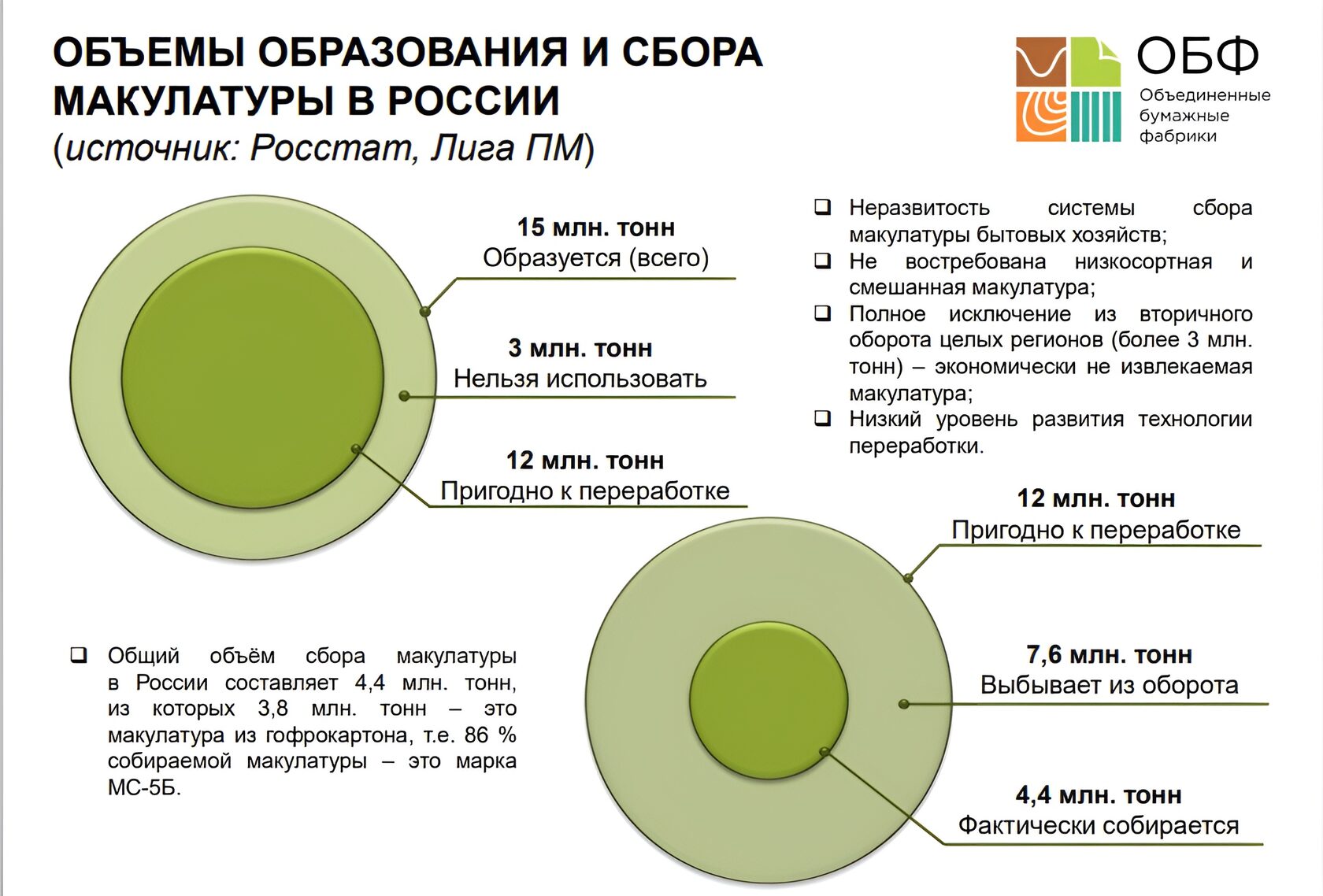

Не принимается в переработку жирный и грязный картон, однако такое сырье вполне можно компостировать после измельчения. Всего в РФ образуется 15 млн тонн бумаги, но 3 млн из них вообще не пригодны для использования. А из 12 млн тонн пригодной к переработке бумаги и картона фактически собирается только 4,4 млн тонн. То есть, 7,6 миллиона тонн попросту выбывает из оборота (Рис. 1).

Отрасль компостирования в РФ находится на стадии зарождения, и потому количество отходов, пригодных для компостирования, никто пока не считал. А ведь это ключевой вопрос: какая доля от общего потока ТКО подлежит компостированию или анаэробному сбраживанию с получением биогаза?

Из приведенного выше списка (Таблица 1) в компост теоретически можно отправить: пищевые отходы (30-37%), бумагу и картон (37-41%), дерево (1-2%), а также некоторые виды текстиля, кожи. Итого, около 70% всего объема ТКО возможно компостировать.

Конечно, не всю бумагу можно и нужно компостировать. С каждой переработкой исходное качество бумаги ухудшается, так как её целлюлозные волокна укорачиваются. «Некоторые виды бумаги, а точнее картона, можно перерабатывать до 8-12 раз. Количество циклов зависит от «износа» целлюлозных волокон: с каждым разом из-за механического и термического воздействия они становятся короче и жестче. В конце концов, волокна не смогут стать картоном с необходимой прочностью», — поясняет доцент кафедры охраны окружающей среды Пермского Политеха, кандидат технических наук Галина Ильиных.

Когда возможности для переработки будут исчерпаны, тогда такую бумагу или картон низкого качества можно использовать для компостирования, так как она является источником углерода.

Не принимается в переработку жирный и грязный картон, однако такое сырье вполне можно компостировать после измельчения. Всего в РФ образуется 15 млн тонн бумаги, но 3 млн из них вообще не пригодны для использования. А из 12 млн тонн пригодной к переработке бумаги и картона фактически собирается только 4,4 млн тонн. То есть, 7,6 миллиона тонн попросту выбывает из оборота (Рис. 1).

Однако прежде чем компостировать органические отходы, нужно организовать их раздельный сбор. Поэтому очень важно знать заранее: какое количество той или иной фракции содержится в общем потоке ТКО.

«Когда мы отдельно начнем собирать органику, компостировать органическую фракцию отходов, то на полигоны поедет на 30-40% меньше отходов, к тому же гораздо меньше будет запахов, образования свалочного газа, фильтрата. А воздействие полигонов на окружающую среду станет существенно более низким. Поэтому с органикой надо работать и собирать ее отдельно», – считает генеральный директор, ППК «Российского экологического оператора» Денис Буцаев.

Почему так важно знать морфологический состав ТКО

Сегодня все активнее строятся мусоросортировочные заводы, эффективность которых напрямую зависит не только от их мощности, но и от точности определения состава отходов. Однако очень часто к предварительному анализу морфологии отходов подходят формально, что является большой ошибкой. Эти ошибки чреваты тем, что мощности либо будут простаивать, либо их будет недостаточно для утилизации той или иной фракции ТКО.

Появление на свет мусоросортировочного завода, как правило, достаточно долгий процесс, в начале которого есть обязательный и очень важный этап – проектирование. То же можно сказать и о площадках по компостированию. Необходимо выбрать конфигурацию оборудования, т.е. определить в принципе: что будет использоваться, в какой последовательности располагаться, какие должны быть параметры оборудования (производительность, ширина конвейерной ленты и др.), сколько людей будет задействовано на участках ручной сортировки и т. д.

Встает вопрос: исходя из чего необходимо выбирать эту конфигурацию? Понятно, что есть исходные характеристики завода, такие как мощность (тыс. т/год), количество и продолжительность смен, желаемый процент отбора разных фракций и многое другие. Однако всего этого недостаточно: крайне важно знать морфологический состав поступающих отходов.

От чего зависит морфологический состав ТКО

Под морфологией понимают содержание отдельных составляющих частей отходов, выраженных в % к их общей массе. Морфологический состав ТКО меняется в широких пределах в зависимости от уровня развития страны. Перед странами разного уровня развития стоят различные задачи относительно бытовых отходов. Если в слаборазвитых странах главной трудностью является санитарно-гигиеническая проблема (большая масса органических отходов содействует распространению опасных болезней), то перед развитыми странами возникают более сложные вопросы: потеря природных ресурсов, химическое загрязнение и т.п. В так называемых переходных государствах (к которым, в соответствии с этой классификацией, относится Россия) можно рассматривать проблему ТКО как объединение обеих проблем.

Недавно на сайте нашего журнала была опубликована статья: «Сколько органических отходов образуется в странах ЕС и в России?». Материал содержит подробное описание тех подходов, которые были выработаны в странах ЕС для определения количества органических отходов на душу населения и количества собираемых отходов. К компостируемым в Европе относят как пищевые, так и зеленые отходы садово-паркового строительства. В России зеленые отходы как фракцию выделяют только в южных регионах. В средней климатической зоне данный вид отходов, скорее всего, входит в раздел «Прочее».

Сегодня все активнее строятся мусоросортировочные заводы, эффективность которых напрямую зависит не только от их мощности, но и от точности определения состава отходов. Однако очень часто к предварительному анализу морфологии отходов подходят формально, что является большой ошибкой. Эти ошибки чреваты тем, что мощности либо будут простаивать, либо их будет недостаточно для утилизации той или иной фракции ТКО.

Появление на свет мусоросортировочного завода, как правило, достаточно долгий процесс, в начале которого есть обязательный и очень важный этап – проектирование. То же можно сказать и о площадках по компостированию. Необходимо выбрать конфигурацию оборудования, т.е. определить в принципе: что будет использоваться, в какой последовательности располагаться, какие должны быть параметры оборудования (производительность, ширина конвейерной ленты и др.), сколько людей будет задействовано на участках ручной сортировки и т. д.

Встает вопрос: исходя из чего необходимо выбирать эту конфигурацию? Понятно, что есть исходные характеристики завода, такие как мощность (тыс. т/год), количество и продолжительность смен, желаемый процент отбора разных фракций и многое другие. Однако всего этого недостаточно: крайне важно знать морфологический состав поступающих отходов.

От чего зависит морфологический состав ТКО

Под морфологией понимают содержание отдельных составляющих частей отходов, выраженных в % к их общей массе. Морфологический состав ТКО меняется в широких пределах в зависимости от уровня развития страны. Перед странами разного уровня развития стоят различные задачи относительно бытовых отходов. Если в слаборазвитых странах главной трудностью является санитарно-гигиеническая проблема (большая масса органических отходов содействует распространению опасных болезней), то перед развитыми странами возникают более сложные вопросы: потеря природных ресурсов, химическое загрязнение и т.п. В так называемых переходных государствах (к которым, в соответствии с этой классификацией, относится Россия) можно рассматривать проблему ТКО как объединение обеих проблем.

Недавно на сайте нашего журнала была опубликована статья: «Сколько органических отходов образуется в странах ЕС и в России?». Материал содержит подробное описание тех подходов, которые были выработаны в странах ЕС для определения количества органических отходов на душу населения и количества собираемых отходов. К компостируемым в Европе относят как пищевые, так и зеленые отходы садово-паркового строительства. В России зеленые отходы как фракцию выделяют только в южных регионах. В средней климатической зоне данный вид отходов, скорее всего, входит в раздел «Прочее».

Факторы, влияющие на морфологический состав ТКО:

● временные (период, сезон, день недели);

● территориальные (климат, транспортная доступность);

● социально-экономические (источник отходов, структура населения, степень благоустройства жилья, наличие туристических центров, защитных зон, развитие рынка сбыта вторсырья);

● санитарно-технические (система сбора ТКО (смешанный или раздельный), тип и размер контейнера, периодичность вывоза, степень развития санитарной очистки населенного пункта).

Следует отметить, что системные исследования состава ТКО в России не проводились. Единственным источником статистической информации являются микроисследования, выполненные заинтересованными группами, организациями, операторами и ассоциациями в отдельных регионах в разное время. Их выводы значительно различаются.

Мнение участников рынка о морфологическом составе ТКО

Органика является наиболее проблемной частью отходов, особенно в сезонные пики, — отмечают участники рынка переработки ТКО. Осенью в общем баке обычно накапливается большое количество выброшенных остатков яблок, бахчевых, включая арбузы и кабачки, которые быстро гниют, выделяя свалочный газ и жидкие продукты разложения. Из-за этого состояние контейнерных площадок ухудшается, как рассказал генеральный директор РЭО Денис Буцаев. С ним согласна заместитель генерального директора группы «ЭкоЛайн» Елена Вишнякова: «Органические отходы – главная причина ухудшения обстановки вокруг объектов утилизации коммунальных отходов, размещение их на полигонах в анаэробных условиях приводит к выделению фильтрата, выбросу газа и постоянному неприятному запаху».

В России ежегодно образуется 17,9 млн тонн пищевых отходов. По данным Российского экологического оператора (РЭО), их доля в общем объеме образования твердых коммунальных отходов (ТКО) в среднем составляет 30-40% в зависимости от территориальных и климатических условий, а также от сезонных колебаний. Так, в сезон урожая, в августе на крупнейшем в Подмосковье комплексе по переработке отходов КПО «Восток» (входит в группу «ЭкоЛайн») рост количества органических отходов относительно майских значений составил 24,5%.

На территориях, обслуживаемых региональным оператором «МСК-НТ» (работает в Московском регионе), доля органики весной и осенью увеличивается на 15-20% к другим периодам. «Весной количество органических отходов увеличивается за счет традиционного спила деревьев и уборки травы, осенью это связано с ростом доли пищевых отходов плодово-ягодных культур, а также вывозом листвы. В среднем, доля органических отходов в общей массе ТКО в межсезонье может доходить до 55%», – сообщил гендиректор «МСК-НТ» Вадим Бамбозов.

Методики исследования морфологического состава ТКО

Наиболее подробно изучение морфологического состава приведено в статье “Результаты исследований морфологического состава твердых коммунальных отходов жилого фонда в южных регионах России” кандидата технических наук Абрамова Вячеслава Николаевича, заместителя генерального директора ООО «Центр создания систем обращения с отходами» (Москва).

В исследованиях Абрамова В. Н. при определении морфологического состава отходов использовалась общепринятая методика, разработанная в АКХ им. К.Д. Памфилова, с учетом внесенных в нее последующих изменений. Однако, учитывая, что данная методика разрабатывалась для исследований твердых бытовых отходов в 70–80 годы прошлого столетия, ученые вносили в нее изменения самостоятельно. Ввиду того, что твердые коммунальные отходы имеют в течение года непостоянный состав и свойства, исследования проводились в четыре этапа по сезонам года. Среднегодовой морфологический состав ТКО рассчитывался как среднее арифметическое значение по сезонам года.

Представление морфологического состава ТКО производилось по следующим компонентам (составляющим):

● пищевые отходы;

● бумага, картон;

● полимеры (пластмассы, полимерная пленка, пластиковая тара и др.);

● дерево;

● текстиль;

● стекло;

● камень;

● резина;

● кожа;

● черный, цветной металл;

● памперсы, пеленки;

● садово-парковые отходы;

● прочие виды отходов (прочее);

● отсев (компоненты менее 15 мм).

При исследовании больших масс материалов необходимо определить среднее содержание вещества во всей массе отходов. Для этого отбираются небольшие количества, которые обычно называют образцами или пробами. Основное требование к отбору проб заключается в том, чтобы состав их максимально соответствовал среднему составу всего количества исследуемого материала, и чтобы при отборе проб влажность отходов не изменялась. С целью максимального соблюдения данных требований исследования производились непосредственно в местах накопления отходов — на контейнерных площадках, а для ТКО, собираемых в мешках — недалеко от места их сбора. Выбирались места установки контейнеров (места сбора ТКО), где имеется возможность разложить полиэтиленовую пленку размером более 4 кв. м, и нет оживленного движения людей и автотранспорта. Отбирались средние пробы.

● временные (период, сезон, день недели);

● территориальные (климат, транспортная доступность);

● социально-экономические (источник отходов, структура населения, степень благоустройства жилья, наличие туристических центров, защитных зон, развитие рынка сбыта вторсырья);

● санитарно-технические (система сбора ТКО (смешанный или раздельный), тип и размер контейнера, периодичность вывоза, степень развития санитарной очистки населенного пункта).

Следует отметить, что системные исследования состава ТКО в России не проводились. Единственным источником статистической информации являются микроисследования, выполненные заинтересованными группами, организациями, операторами и ассоциациями в отдельных регионах в разное время. Их выводы значительно различаются.

Мнение участников рынка о морфологическом составе ТКО

Органика является наиболее проблемной частью отходов, особенно в сезонные пики, — отмечают участники рынка переработки ТКО. Осенью в общем баке обычно накапливается большое количество выброшенных остатков яблок, бахчевых, включая арбузы и кабачки, которые быстро гниют, выделяя свалочный газ и жидкие продукты разложения. Из-за этого состояние контейнерных площадок ухудшается, как рассказал генеральный директор РЭО Денис Буцаев. С ним согласна заместитель генерального директора группы «ЭкоЛайн» Елена Вишнякова: «Органические отходы – главная причина ухудшения обстановки вокруг объектов утилизации коммунальных отходов, размещение их на полигонах в анаэробных условиях приводит к выделению фильтрата, выбросу газа и постоянному неприятному запаху».

В России ежегодно образуется 17,9 млн тонн пищевых отходов. По данным Российского экологического оператора (РЭО), их доля в общем объеме образования твердых коммунальных отходов (ТКО) в среднем составляет 30-40% в зависимости от территориальных и климатических условий, а также от сезонных колебаний. Так, в сезон урожая, в августе на крупнейшем в Подмосковье комплексе по переработке отходов КПО «Восток» (входит в группу «ЭкоЛайн») рост количества органических отходов относительно майских значений составил 24,5%.

На территориях, обслуживаемых региональным оператором «МСК-НТ» (работает в Московском регионе), доля органики весной и осенью увеличивается на 15-20% к другим периодам. «Весной количество органических отходов увеличивается за счет традиционного спила деревьев и уборки травы, осенью это связано с ростом доли пищевых отходов плодово-ягодных культур, а также вывозом листвы. В среднем, доля органических отходов в общей массе ТКО в межсезонье может доходить до 55%», – сообщил гендиректор «МСК-НТ» Вадим Бамбозов.

Методики исследования морфологического состава ТКО

Наиболее подробно изучение морфологического состава приведено в статье “Результаты исследований морфологического состава твердых коммунальных отходов жилого фонда в южных регионах России” кандидата технических наук Абрамова Вячеслава Николаевича, заместителя генерального директора ООО «Центр создания систем обращения с отходами» (Москва).

В исследованиях Абрамова В. Н. при определении морфологического состава отходов использовалась общепринятая методика, разработанная в АКХ им. К.Д. Памфилова, с учетом внесенных в нее последующих изменений. Однако, учитывая, что данная методика разрабатывалась для исследований твердых бытовых отходов в 70–80 годы прошлого столетия, ученые вносили в нее изменения самостоятельно. Ввиду того, что твердые коммунальные отходы имеют в течение года непостоянный состав и свойства, исследования проводились в четыре этапа по сезонам года. Среднегодовой морфологический состав ТКО рассчитывался как среднее арифметическое значение по сезонам года.

Представление морфологического состава ТКО производилось по следующим компонентам (составляющим):

● пищевые отходы;

● бумага, картон;

● полимеры (пластмассы, полимерная пленка, пластиковая тара и др.);

● дерево;

● текстиль;

● стекло;

● камень;

● резина;

● кожа;

● черный, цветной металл;

● памперсы, пеленки;

● садово-парковые отходы;

● прочие виды отходов (прочее);

● отсев (компоненты менее 15 мм).

При исследовании больших масс материалов необходимо определить среднее содержание вещества во всей массе отходов. Для этого отбираются небольшие количества, которые обычно называют образцами или пробами. Основное требование к отбору проб заключается в том, чтобы состав их максимально соответствовал среднему составу всего количества исследуемого материала, и чтобы при отборе проб влажность отходов не изменялась. С целью максимального соблюдения данных требований исследования производились непосредственно в местах накопления отходов — на контейнерных площадках, а для ТКО, собираемых в мешках — недалеко от места их сбора. Выбирались места установки контейнеров (места сбора ТКО), где имеется возможность разложить полиэтиленовую пленку размером более 4 кв. м, и нет оживленного движения людей и автотранспорта. Отбирались средние пробы.

Рис.2 Проведение работ по определению морфологического состав ТКО контейнерной площадке по адресу: г. Краснодар, ул. Покрышкина, 18.

В качестве средней пробы методом Монте-Карло избирался один контейнер из установленных на контейнерной площадке. В этом случае размер средней пробы составлял ⅙ - 1 – от суточного накопления. Контейнеры на площадках имели вместимость 0,6–1,1 м3. Исследования в 1 точке проводились в течении семи дней подряд. Производился разбор ТКО по составляющим компонентам и взвешивание каждого компонента (рис. 2).

Рис.3 Разобранные компоненты твердых коммунальных отходов на контейнерной площадке по адресу: г. Краснодар, ул. Покрышкина, 18.

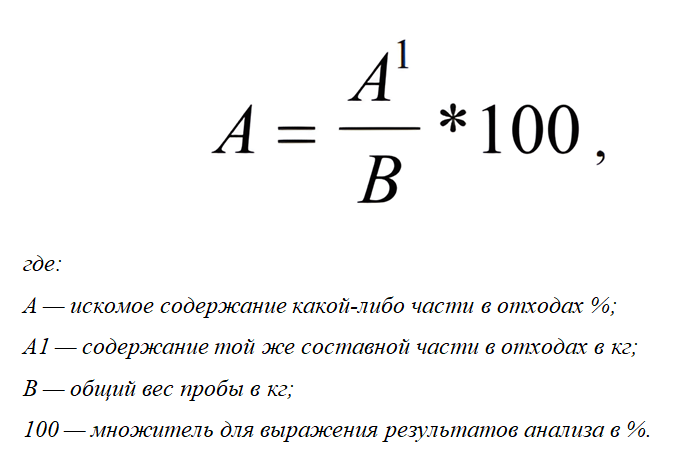

Содержание каждого компонента отходов определялось в процентном отношении к общему весу по следующей формуле:

Исследования проводились в следующих южных регионах РФ: Астраханской области, Краснодарском крае, Ростовской области, Ставропольском крае (всего в 98 местах накопления ТКО).

Все результаты исследования приведены в таблицах. В данной статье мы сосредоточимся лишь на выводах.

1. Многоквартирные дома (МКД). Наибольшей составляющей является компонента пищевые отходы — 44,34%, и с учетом среднеквадратичного отклонения можно утверждать, что доля пищевых отходов в ТКО в южных регионах РФ в многоквартирных домах составляет от 41,6% до 47,1%.

2. Индивидуальные жилые дома (ИЖД). Наибольшей составляющей является компонента пищевые отходы — 44,6%, и с учетом среднеквадратичного отклонения можно утверждать, что доля пищевых отходов в ТКО в южных регионах РФ в индивидуальных жилых домах составляет от 41,4% до 47,8%. Второй по значимости является компонента «садово-парковые отходы» — около 12,5%.

Если рассматривать сезонные колебания состава ТКО, то можно с уверенностью сказать, что их изменения, как и для МКД, в большей части связаны с колебанием доли садово-парковых отходов, минимальные значения которой отмечены в зимний сезон, а максимальные весной и осенью. Иных причин изменений процентного состава ТКО по сезонам года не выявлено.

3. Общие закономерности и отличия состава ТКО для многоквартирного и индивидуального жилого фонда.

К наиболее существенным общим закономерностям морфологического состава ТКО для многоквартирного и индивидуального жилого фонда можно отнести практически одинаковую долю пищевых отходов (44–45%) и общую суммарную долю основных семи компонентов ТКО: пищевые отходы; бумага, картон; садово-парковые отходы; стекло; отсев (мелкая фракция, смёт); прочее; полимеры — которая составляет около 91%.

К отличиям относятся различные доли садово-парковых отходов и бумаги: в индивидуальном жилом секторе бумага практически отсутствует, а садово-парковые отходы, в силу специфики места проживания населения, превышают аналогичный показатель у МКД более чем 2,3 раза.

Новая методика

Российский экологический оператор разработал методику измерений компонентного состава и свойств ТКО для планирования и оценки эффективности мероприятий в области обращения с отходами, в том числе для оценки выбросов парниковых газов, которые вызывают изменения климата.

Методика основана на комплексном подходе. Она устанавливает порядок измерений фракционного и компонентного (морфологического) состава ТКО на объектах обращения с отходами. По сути, методика описывает, как измерять состав отходов на местах их обработки. Также объясняет, как измерять плотность, влажность и зольность отходов в лаборатории.

Работы по определению фракционного состава потоков отходов и материалов системы обращения с ТКО могут выполняться как непосредственно на объекте обращения с отходами, так и в лаборатории. Пробы отходов отбираются в местах накопления отходов (площадки и контейнеры), на полигоне или мусоросортировочном комплексе после разгрузки мусоровоза.

В качестве основы методики предлагается делать прямые измерения. К примеру, для расчета массы отходов взвешивать пустой и заполненный контейнер. Для расчета объема отходов в контейнере — измерять длину и ширину контейнера, а также высоту заполнения его контейнера отходами линейкой или рулеткой.

Для измерений понадобится оборудование: весы, линейка, секундомеры, сушильные шкафы, лабораторные печи, эксикаторы, емкости, грохоты, сита, калькулятор, реактивы.

Все результаты исследования приведены в таблицах. В данной статье мы сосредоточимся лишь на выводах.

1. Многоквартирные дома (МКД). Наибольшей составляющей является компонента пищевые отходы — 44,34%, и с учетом среднеквадратичного отклонения можно утверждать, что доля пищевых отходов в ТКО в южных регионах РФ в многоквартирных домах составляет от 41,6% до 47,1%.

2. Индивидуальные жилые дома (ИЖД). Наибольшей составляющей является компонента пищевые отходы — 44,6%, и с учетом среднеквадратичного отклонения можно утверждать, что доля пищевых отходов в ТКО в южных регионах РФ в индивидуальных жилых домах составляет от 41,4% до 47,8%. Второй по значимости является компонента «садово-парковые отходы» — около 12,5%.

Если рассматривать сезонные колебания состава ТКО, то можно с уверенностью сказать, что их изменения, как и для МКД, в большей части связаны с колебанием доли садово-парковых отходов, минимальные значения которой отмечены в зимний сезон, а максимальные весной и осенью. Иных причин изменений процентного состава ТКО по сезонам года не выявлено.

3. Общие закономерности и отличия состава ТКО для многоквартирного и индивидуального жилого фонда.

К наиболее существенным общим закономерностям морфологического состава ТКО для многоквартирного и индивидуального жилого фонда можно отнести практически одинаковую долю пищевых отходов (44–45%) и общую суммарную долю основных семи компонентов ТКО: пищевые отходы; бумага, картон; садово-парковые отходы; стекло; отсев (мелкая фракция, смёт); прочее; полимеры — которая составляет около 91%.

К отличиям относятся различные доли садово-парковых отходов и бумаги: в индивидуальном жилом секторе бумага практически отсутствует, а садово-парковые отходы, в силу специфики места проживания населения, превышают аналогичный показатель у МКД более чем 2,3 раза.

Новая методика

Российский экологический оператор разработал методику измерений компонентного состава и свойств ТКО для планирования и оценки эффективности мероприятий в области обращения с отходами, в том числе для оценки выбросов парниковых газов, которые вызывают изменения климата.

Методика основана на комплексном подходе. Она устанавливает порядок измерений фракционного и компонентного (морфологического) состава ТКО на объектах обращения с отходами. По сути, методика описывает, как измерять состав отходов на местах их обработки. Также объясняет, как измерять плотность, влажность и зольность отходов в лаборатории.

Работы по определению фракционного состава потоков отходов и материалов системы обращения с ТКО могут выполняться как непосредственно на объекте обращения с отходами, так и в лаборатории. Пробы отходов отбираются в местах накопления отходов (площадки и контейнеры), на полигоне или мусоросортировочном комплексе после разгрузки мусоровоза.

В качестве основы методики предлагается делать прямые измерения. К примеру, для расчета массы отходов взвешивать пустой и заполненный контейнер. Для расчета объема отходов в контейнере — измерять длину и ширину контейнера, а также высоту заполнения его контейнера отходами линейкой или рулеткой.

Для измерений понадобится оборудование: весы, линейка, секундомеры, сушильные шкафы, лабораторные печи, эксикаторы, емкости, грохоты, сита, калькулятор, реактивы.

«В первую очередь Методика предназначена для использования юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность в области обращения с ТКО, для планирования и оценки эффективности мероприятий в области обращения с отходами, а также при подготовке к верификации обязательных или добровольных отчетов о выбросах парниковых газов», — добавил Денис Буцаев.

По результатам метрологической экспертизы измерений и результатов экспериментальных и теоретических исследований показателей точности Методика получила свидетельство об аттестации от 08.11.2024 № 1177/03-RA.RU.311703-2024, выданное ФБУ «Ростест — Москва».

Полный текст методики опубликован в разделе Документы на странице, посвященной ESG, на сайте РЭО.

Итак, из всего потока ТКО компостируемые отходы составляют более 50%.

По данным субъектов Российской Федерации за 2022 год в стране образовалось около 46 млн тонн твердых коммунальных отходов, а значит компостируемые фракции (50%) составляет 23 млн тонн.

На сегодняшний день в России общая мощность объектов по компостированию составляет 1,7 млн тонн в год. В рамках федерального проекта «Комплексная система обращения с ТКО» ее планируется нарастить: в федеральной схеме обращения с ТКО предусмотрено создание более 200 объектов компостирования органической фракции. К 2030 году планируется построить дополнительные мощности по компостированию как минимум на 12 млн тонн отходов в год, — сообщили в РЭО. Однако, это все равно будет почти в два раза меньше, чем количество органических отходов в общем объеме ТКО.

Техногенный грунт, которые образуется в результате промышленного компостирования на КПО имеет ряд ограничений: его нельзя использовать для выращивания сельскохозяйственных культур. В статье «Техногенный грунт — выход или новый тупик», опубликованной на сайте журнала «СompostPro» подробно рассказывается о сферах применения техногенного грунта и об опасности его применения при выращивании овощей, фруктов и других культур.

Ключевой задачей в настоящее время является определение точного количества компостируемых фракций в общем объеме ТКО, а также работа по раздельному сбору данных отходов. Только при таком подходе мы сможем понять, сколько и каких объектов по компостированию необходимо построить и ввести в эксплуатацию для производства «чистого» компоста, который будет вовлечен в оборот согласно отраслевой программе «Применение вторичных ресурсов и вторичного сырья из отходов в промышленном производстве».

Еще одна задача – определиться, кто и как будет заниматься этой деятельностью, — считает генеральный директор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев. В настоящее время в России правила обращения с органическими отходами законодательно не регламентируются. Кроме того, проблемой для создания производств по переработке органики является и то, что в рамках регулирования тарифов эта деятельность не учитывается, отмечает эксперт: «Нет понимания того, как будет финансироваться эта работа».

Автор: Вера Первакова, эколог, руководитель проекта «CompostPro»

Полный текст методики опубликован в разделе Документы на странице, посвященной ESG, на сайте РЭО.

Итак, из всего потока ТКО компостируемые отходы составляют более 50%.

По данным субъектов Российской Федерации за 2022 год в стране образовалось около 46 млн тонн твердых коммунальных отходов, а значит компостируемые фракции (50%) составляет 23 млн тонн.

На сегодняшний день в России общая мощность объектов по компостированию составляет 1,7 млн тонн в год. В рамках федерального проекта «Комплексная система обращения с ТКО» ее планируется нарастить: в федеральной схеме обращения с ТКО предусмотрено создание более 200 объектов компостирования органической фракции. К 2030 году планируется построить дополнительные мощности по компостированию как минимум на 12 млн тонн отходов в год, — сообщили в РЭО. Однако, это все равно будет почти в два раза меньше, чем количество органических отходов в общем объеме ТКО.

Техногенный грунт, которые образуется в результате промышленного компостирования на КПО имеет ряд ограничений: его нельзя использовать для выращивания сельскохозяйственных культур. В статье «Техногенный грунт — выход или новый тупик», опубликованной на сайте журнала «СompostPro» подробно рассказывается о сферах применения техногенного грунта и об опасности его применения при выращивании овощей, фруктов и других культур.

Ключевой задачей в настоящее время является определение точного количества компостируемых фракций в общем объеме ТКО, а также работа по раздельному сбору данных отходов. Только при таком подходе мы сможем понять, сколько и каких объектов по компостированию необходимо построить и ввести в эксплуатацию для производства «чистого» компоста, который будет вовлечен в оборот согласно отраслевой программе «Применение вторичных ресурсов и вторичного сырья из отходов в промышленном производстве».

Еще одна задача – определиться, кто и как будет заниматься этой деятельностью, — считает генеральный директор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев. В настоящее время в России правила обращения с органическими отходами законодательно не регламентируются. Кроме того, проблемой для создания производств по переработке органики является и то, что в рамках регулирования тарифов эта деятельность не учитывается, отмечает эксперт: «Нет понимания того, как будет финансироваться эта работа».

Автор: Вера Первакова, эколог, руководитель проекта «CompostPro»